von: Denial Bahtijaragic

November 3, 2025

Meine bourgeoisen Jahre

Für meinen jungen Freund und Genossen Felix – möge er eines Tages diese neue Welt sehen …

Was ist für mich sozialistische Literatur, und hat sie ein revolutionäres Potenzial? Ich habe viel über diese Frage nachgedacht, aber das Abstrahieren war nie meine Stärke; ich vermochte es nie, Begriffe und Phänomene von meinem Geschick, dem meiner Familie und Freunde, zu trennen. Was ist für mich die Literatur? Sie ist ein Buch mit sieben Siegeln; manches gefällt mir, anderes wiederum nicht. Was ist für mich das Schreiben? Es ist die Auseinandersetzung mit meinem Leben und der Versuch, es mir selbst irgendwie zu erklären. Was ist für mich schließlich der Sozialismus? Er ist für mich das Versprechen einer Welt ohne Angst …

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

jedan.dva.tri.četiri

immer wieder und immer wieder …

Ich war knapp neun Jahre alt, lag die ganze Nacht wach und versuchte immer wieder erfolglos, die Lamellen der geschlossenen Jalousie im Haus meiner Urgroßeltern in Serbien zu zählen. Es war 1992, unser Land war gerade zerfallen, und mein Vater hatte es mit Mühe und Not – besser gesagt: mit mehr Glück als Verstand – geschafft, Bosnien mit meiner Mutter, meinem Schwesterchen und mir zu verlassen. Ein Moslem mit einer Serbin – und die Kinder dazwischen. Für uns war kein Platz mehr in den neu entstandenen Nationalstaaten nach dem Ende des Kommunismus. Ausradieren. Wegmachen. „Ethnisch säubern“ – das war damals die Devise der Milošević-Administration in meiner Heimatstadt, und ich bin dankbar, dass meine Eltern noch leben, beieinander sind und ich nicht die Knochen meines Vaters in den Massengräbern suchen muss, in denen die Gebeine vieler Moslems und Kroaten meiner Heimatstadt gefunden wurden. Dies war – neben den „ethnischen Säuberungen“ – ein Mittel der Machthaber der „Republika Srpska“, die für einen bürgerlichen Nationalstaat charakteristische Homogenität binnen kürzester Zeit im von ihnen beanspruchten Gebiet herzustellen. Ebenso bin ich dankbar, dass mein Schwesterchen unsere Flucht gut überstanden hat. Sie war ja noch ein Baby und ist jetzt eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Frau, auf die ich sehr stolz bin. Sie lebt mit ihrem Gatten im Ausland; wenn wir telefonieren, erwähne ich manchmal en passant die Flucht, und sie sagt:

„Ich kann mich nicht erinnern.“

„Ich weiß, Sara.“

„Hör auf, obsessiv darüber nachzudenken und alles, was schief lief in deinem Leben, darauf zurückzuführen“, ermahnt sie dann streng.

„Lass doch, Sara. So haben doch meine bourgeoisen Jahre angefangen“, antworte ich dann ironisch.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

jedan.dva.tri.četiri

In jener Nacht versuchte ich immer wieder, die Lamellen dieser Jalousie zu zählen, aber ich schaffte es nicht. Das versetzte mich in große Angst, sie schrie mich an und sagte, ich sei dumm; niemals würde ich eine neue Sprache lernen können; ich sei den Eltern keine Stütze; wir würden Jugoslawien nie verlassen dürfen und schließlich wieder nach Bosnien zurückgebracht werden. Es gibt dieses Lied von Ludwig Hirsch, in dem ein Junge einen großen schwarzen Vogel anfleht: „Bitte, hol’ mich weg von da!“ Versteht man jetzt, weshalb Sozialismus für mich das Versprechen einer Welt ohne Angst ist?

Die Angst speist sich nicht nur aus Krieg und Genozid: die Angst, wenn man den Browser öffnet, um die Nachrichten zu lesen; die Angst vor dem Briefkasten beim Gedanken an Rechnungen und Mahnungen; die Angst, vor dem Vorgesetzten einen Fehler zu begehen und entlassen zu werden; die Angst vor der Arbeitslosigkeit schließlich, und – wenn das Damoklesschwert dann doch gefallen ist – jene Angst im Angesicht des Sachbearbeitenden im Arbeitsamt. In meiner Muttersprache sagt man goli život, wörtlich: das nackte Leben – wenn es um Leben und Tod geht. Ist das zu pathetisch ausgedrückt?

Vor zwei Jahren ermordete ein Achtzehnjähriger Obdachlose, wie er sagte, um sich „abzureagieren“. Er stellte sich dann in Begleitung seines Anwalts der Polizei und wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Jemanden in die Obdachlosigkeit zu schicken, bedeutet, sich stillschweigend mit seinem Tod abzufinden. Früher gab es in Ober St. Veit Punker; einer sagte einmal zu mir, dass alle auf die Obdachlosen herunterschauten, aber doch hielten sie alles am Laufen – denn, so stellte er im bundesdeutschen Idiom fest: „Alle arbeiten sie im Hamsterrad, denn sie sagen sich: Ich will nicht so werden wie diese Penner.“

Eine wichtige Angst habe ich noch zu nennen vergessen: die Angst, nicht dazuzugehören. Die Scham, wenn man weniger hat als die anderen. Ich sehe schon, wie man fragen wird, ob ich den Verstand verloren hätte – ob ich denn nicht wisse, welche Ängste die Menschen im realen Sozialismus durchstehen mussten, etwa in der Epoche Stalins: die Angst vor Repression und dem Gulag. Doch diese Epoche habe ich nicht erlebt; ich kenne sie nur aus Büchern. Wegen Stalin und Berija verlieren wir aber nicht das Recht, über die globalen Ungerechtigkeiten im realen Kapitalismus zu sprechen. Dies ist unser Leben und die Wirklichkeit unserer Existenz. Mein Sozialismus ist – wie gesagt – das Versprechen einer Welt ohne Angst.

In meiner Heimat war der Sozialismus auf jeden Fall die Sternstunde ihrer Geschichte, und es ist bis jetzt nichts Besseres gefolgt. Das wusste auch mein neunjähriges Ich, das – schwer traumatisiert – erfolglos die Lamellen der Jalousie zu zählen versuchte und sich wünschte, ein großer schwarzer Vogel würde es weg von da holen. Wie viele Kinder wünschen sich das wohl gerade jetzt in den Zelten des zerstörten Gaza – und anderswo? Wenn man den Newsfeed öffnet, hat man sogleich Angst, vor lauter Schmerz den Verstand zu verlieren, und fragt sich, wie die Welt nur so werden konnte.

*

Karl Marx sagt in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: „Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.“ Mein neunjähriges Ich konnte aber nicht beten; seine Eltern waren Atheisten, und mit eigenen Augen hatte es gesehen, wie Religion die Begleitmusik des Untergangs der Welt seiner Familie war. Es überlebte jene Nacht trotzdem, setzte sich am nächsten Morgen in den Rosengarten, roch an dem Kaffee, den man inzwischen zubereitet hatte, blickte in die Morgenröte und schwor sich, einmal über all dies einen Roman verfassen zu wollen: ein Buch über die Leidenden, die Flüchtlinge, seine arme Großmutter, welche seine Familie allein lassen musste, die Freunde, welche es nie wieder sehen könnte. Mit stolzen Tränen und bebender Brust schwor es sich dies. Versteht man mich jetzt, was ich meine, wenn ich sage, dass Schreiben für mich die Darstellung meines Lebens ist – sowie der Versuch, es mir zu erklären?

Der ärmliche Garten meiner Urgroßeltern, mit seinen Rosensträuchern vor dem ebenerdigen pannonischen Haus – das war mein Combray. Zwischen einem Zusammenbruch beim Zählen der Lamellen, Erinnerungen an Bosnien – das Land des Hasses –, den Morden und „ethnischen Säuberungen“, von denen ich bald erfahren sollte, und Gesprächen der Eltern in der Zimmer-Kabinett-Wohnung in Ottakring. „Kannst du dich an den kleinen braunhaarigen Oto-Rhino-Laryngologen erinnern, den ich zur Spezialisierung geschickt habe? Der ist in Omarska umgebracht worden.“ – schnauzbärtige Soldaten und Zollbeamte, die Tränen der Frauen, die vielen Tränen, die kargen Abschiede und das Wissen, dass es kein Wiedersehen mehr geben wird. Das war mein Combray; das war alles – ich hatte nicht mehr. Ce n’est pas très beau, mais on fait ce qu’on peut … Und einmal las ich den Roman Florenz ohne Sonne von Karlheinz Deschner; er endete mit dem Satz: „Aber es ist ein Leben, ob man weint oder lacht.“ Leben und Literatur sind für mich ja ein Synonym. Wie hätte ich über Anderes schreiben können als über diesen Krieg? Als ich, viele Jahre später, meinen Roman zu verfassen begann, schrieb ich – fast automatisch, wie von fremder Hand gesteuert: „Als der Krieg in meine Heimat Bosnien kam, begründete er ein Geheimnis zwischen Vater und mir, welches ich damals für so groß hielt, dass ich glaubte, unsere Freundschaft würde nie wieder enden können.“ Über etwas anderes zu sprechen erschien mir, beinahe als Frevel.

„Probaj tamo, gdje je granica s Rumunijom“, sagte der Urgroßvater an jenem Morgen im Rosengarten, als er uns riet, Jugoslawien dort zu verlassen, wo es an Ungarn und Rumänien grenzte – denn dies sei weit entfernt von den kriegerischen Ereignissen. Er behielt recht, sie ließen uns durch, und wir kamen nach Wien …

Wieso hat die Bourgeoisie die atemberaubendsten Gedichte geschrieben und diese guten, geistreich komponierten Romane? Ich nehme an, weil sie nicht den größten Teil ihres Wachseins mit Arbeit verbringen musste – einfach, um überleben zu können. Goli život – „das nackte Leben“ – sagt man in meiner Muttersprache. Ahnten sie in manchen Augenblicken, dass ihr Glück durch das Unglück anderer erkauft wurde? Stefan George schreibt in seinem Gedicht Schwalbenflug:

Große raben sah ich flattern –

Dohlen schwarz und dunkelgrau

Nah am grunde über nattern

Im verzauberten gehau.

Und sein Schüler Hans David Brasch schrieb:

Dies Leben war zu voll, es auszuschlürfen.

Stets warf die Brandung neue Perlen bar;

an jeder Biege glaubt’ ich stehen zu dürfen,

zu finden, dass es nur ein Anfang war.

Diese beiden Strophen beschreiben gut mein Leben, die dreiunddreißig Jahre in Wien. Mein wirkliches Leben ist seit unserer Flucht stehen geblieben, fühlt sich nicht mehr „echt“ an. Einmal las ich über den palästinensischen Maler Ibrahim Ghannam; einer seiner Sätze blieb mir im Gedächtnis: „Ich fühle, dass mein Leben im Alter von siebzehn anhielt, denn so alt war ich, als ich fortging, und ich lebe nur, wenn ich von diesen Tagen träume.“ Ich war erst neun, als mein ex-ponto-Leben anbrach – meine „bourgeoisen Jahre“ – und ich hatte eine Aufgabe: mein Buch zu schreiben, über den Krieg, das Exil, die Armut und Deklassierung meiner Familie. Diese Aufgabe, dieses Buch passte auf mich auf, behütete mich auf den Wegen durch die Straßen der Peripherie und achtete auf mich, wenn ich an der Schank saß. Vielleicht habe ich deswegen meine Jugend und frühe Erwachsenenzeit überleben können. Dann schrieb ich ihn endlich, mit Ende zwanzig, meinen Roman, und legte ihn in die Schublade. Es vergingen wieder zehn Jahre, nah am Grunde über Nattern: nine to five, Schalter, Büro, Straßen der Peripherie, Schank. Aber es ist ein Leben, ob man weint oder lacht … Mein Manuskript harrte aus in seiner Schubladengruft – und passte vielleicht weiterhin auf mich auf, auch ohne dass ich es im Sinn hatte.

*

2018 saß ich mit meinem besten Freund im Café Korb; er stellte mir Herrn L. A., einen ehemaligen Kommilitonen vom NIG, vor. Ich lernte ihn als einen charmanten, kunstsinnigen Menschen kennen. Er hatte auch einen Migrationshintergrund, stammte wie ich vom Balkan. L. A. lud mich in jenem Jahr in seine Wohnung ein, da ich ihm von meinen schriftstellerischen Versuchen und auch dem vollendeten Romanmanuskript erzählt hatte. Dort wurde vor einem kleinen Publikum aus meiner Novelle Wermutkraut vorgelesen, die ich in diesem Jahr – ganz für mich, en privé – geschrieben hatte. Wir hatten nach dieser Lesung nur noch wenig Kontakt, und als Corona anbrach, riss er vollends ab. Im Herbst 2021 schrieb er mir wieder eine WhatsApp-Nachricht: Wir mögen uns im Café Prückel treffen. Dort berichtete er, er habe inzwischen einen Verlag gegründet, der sich am George-Kreis orientiere – diesen zumindest als Leitstern betrachte. Der Verlag selbst werde aber ganz und gar undogmatisch sowie unpolitisch sein, führte er aus, und sagte dann, dass er sich für das Manuskript interessiere, das ich in der Schublade hätte. Ich antwortete, es sei schlecht – eine Flucht- und Migrationsgeschichte –, und passe kaum zu einem l’art-pour-l’art-Verlag. Er erwiderte, das hätten andere zu beurteilen, und sein künstlerisches Programm sei für alle Genres offen.

Es war ein Nachsommermorgen an einem Samstag im Oktober 2021, als ich mich auf den Weg machte, um eine Patrone für meinen Drucker zu kaufen. Ich fuhr mit dem Autobus durch die Straßen des Grätzels, in dem ich aufgewachsen war, und alles schien dermaßen von Licht geflutet, dass ich glaubte, die Geister, die mir geholfen hatten zu überleben und mein Buch zu verfassen, würden nun feiern, dass mein Manuskript endlich aus der Schubladengruft herausgenommen wurde und endlich zur Welt kam. Gottfried Benn schrieb in einem Gedicht:

Die Himmelsblüte hatte weiße Dolden,

die Wolken blätterten das Blau herab,

auch arme Leute wurden golden,

was ihrem Antlitz Glück und Lächeln gab.

An diese Verse dachte ich an jenem Morgen und ein Lächeln umspielte meine Lippen. Als ich ins Prückel kam, war L. A. schon im Aufbruch begriffen. Ich gab ihm das Manuskript; er steckte die Blätter ein, zog sich den Helm auf und winkte, bevor er mit dem Motorrad wegfuhr. Ich betrachtete noch lange die Rosensträucher am Lueger-Platz: Es war alles wieder da, mein Combray, und mein gezeichnetes Ich (wieder Benn) gefiel mir – ja, schmeichelte meinem Ego; ich überlegte, dass mein Leben doch privilegiert war – privilegiert im Unglück …

In der nächsten Woche rief mich L. A. an und sagte, dass ihm mein Roman außerordentlich gefallen habe und er ihn schon im nächsten Jahr verlegen wolle. Ich setzte mich sofort an den Laptop, begann mit Korrekturen, und ein Lächeln umspielte meine Lippen, während eine innere Stimme feststellte: „Habe ich es dir nicht gesagt?“ Als der russische Angriff auf die Ukraine begann, hatte ich so große Angst, dass ich mich nicht traute, den Fernseher einzuschalten, da ich fürchtete, einen Atompilz zu sehen. Es gab jetzt keinen Grenzpunkt an der jugoslawisch-ungarisch-rumänischen Grenze, den man passieren konnte, um in Sicherheit zu sein – wie damals vor dreißig Jahren. Eines Nachmittags läutete L. A. an meiner Tür; während er seinen Pelzmantel auszog, sagte er mit breitem Grinsen:

„Na, da hat jemand wohl Angst vor einem Atomkrieg!“

„Es ist alles umsonst. Unser Buch wird jetzt nicht mehr gedruckt werden können. Der Krieg wird auch bald zu uns kommen“, antwortete ich resigniert.

Er erwiderte, das sei Unsinn. Bücher würden immer gedruckt – auch im Krieg.

L. A. behielt recht. Ich korrigierte weiter an meinem Text, und er wählte einen neuen Titel: Die bogomilischen Gräber. Außerdem hatte er die Idee, den Romantext mit Epitaphen aus dem mittelalterlichen Bosnien enden zu lassen. Ich war von diesem Gedanken sehr angetan; unsere Zusammenarbeit verlief eigentlich recht harmonisch, und ich glaubte, meinen Text – der ja zugleich die Geschichte meines Lebens war – in guten Händen. Schließlich hielt ich im Juni das Buch mit grünem Einband und dem umrisshaften Motiv von Särgen der ermordeten bosnischen Muslime in meinen Händen.

Als ich nach Wien kam, war ich neuen Jahre alt; als mein Roman veröffentlicht wurde, war ich in meinem neununddreißigsten Lebensjahr. Ich lernte viele Kolleg*innen aus der Wiener Literaturszene kennen und erzählte, mein Roman sei in großen Teilen autofiktional – ein verzweifelter Versuch, gegen Krieg und Diktatur anzuschreiben sowie das Schicksal von Flüchtlingen zu schildern.

In diesem Jahr ging ich mit L. A. auf die Wiener Buchmesse; an einem der Abende fand eine Lesung in seiner Wohnung statt. Ich war erschrocken, dort Martin Lichtmesz – einen der führenden Identitären – zu sehen, überrascht, als er interessiert meiner Lesung lauschte und mich dann um eine Widmung bat. „Was macht der denn hier?“, fragte ich meinen Verleger konsterniert. Er sagte, er wisse es nicht; jemand müsse ihn mitgenommen haben.

Ein paar Wochen später machte man mich darauf aufmerksam, dass Lichtmesz meinen Roman besprochen habe – tatsächlich sehr positiv. Ich rief die Webseite der Sezession auf, las den Untertitel: „Die bedeutendste rechtsintellektuelle Zeitschrift in Deutschland“, und dann die tatsächlich erstaunlich wohlwollende Besprechung meines Buches. Dann scrollte ich zu den Kommentaren der User und las dort:

„Am wenigsten prickelnd finde ich das balkanische Migranten-Schicksal. Wenn da jeder abgehauen wäre, säße heute der gesamte Balkan in Wien, also wenig glaubhaft. Die Nummer ist, seit der Entstehung der Balkanreiberei, doch das vollkommen Normale.“

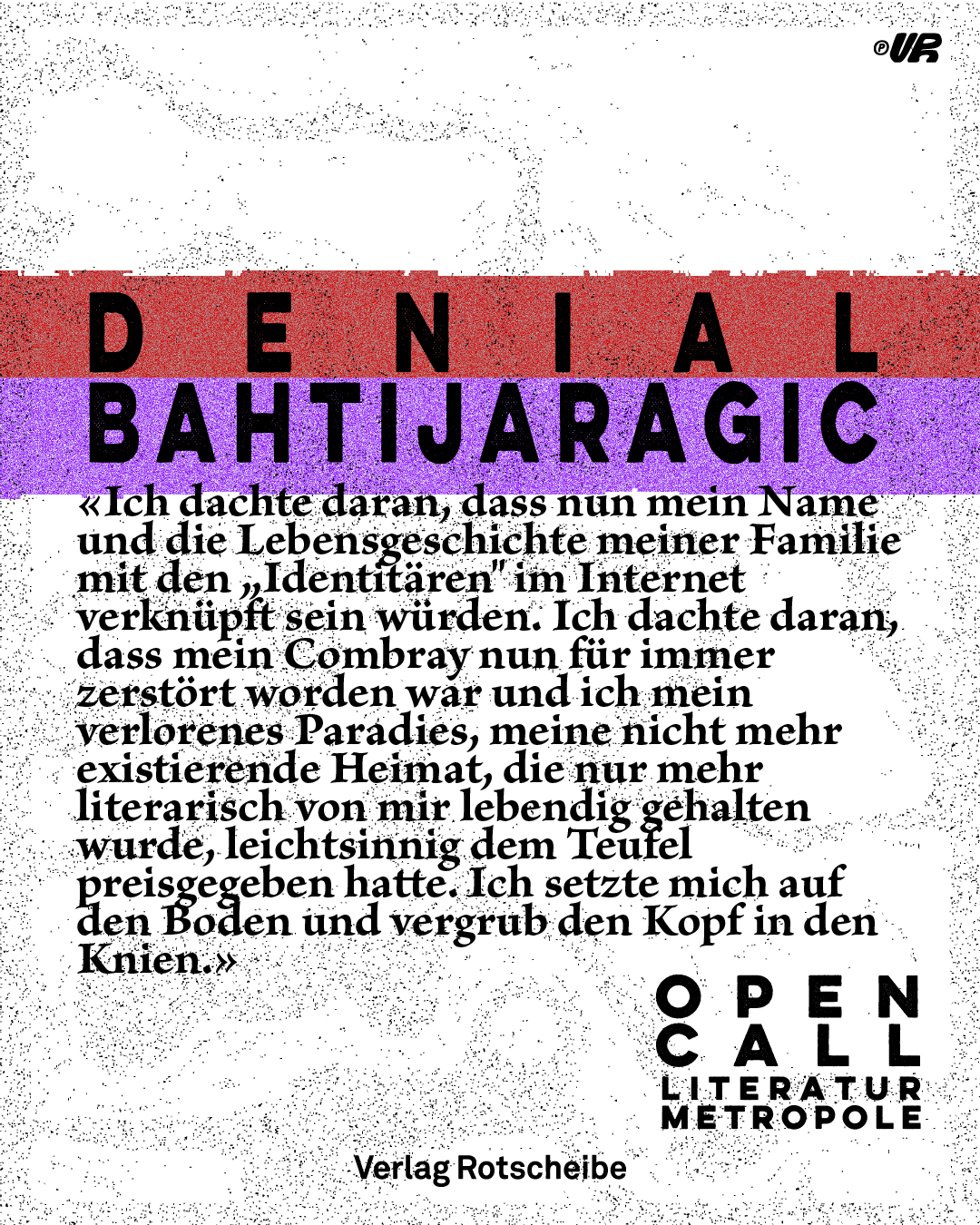

Ich bekam einen trockenen Mund, ging zur Kredenz im Wohnzimmer, betrachtete die Fotos meiner Familie: meine Eltern am letzten Silvester in unserer Heimat, bevor man Vater auf die Schwarze Liste gesetzt hatte und er hätte umgebracht werden sollen, wie später so viele seiner Kollegen; meine Schwester als kleines Baby; schließlich meine Großmutter, die dort allein in der Heimat an gebrochenem Herzen gestorben war. Ich dachte an das Wort „Balkanreibereien“. Ich dachte daran, dass nun mein Name und die Lebensgeschichte meiner Familie mit den „Identitären“ im Internet verknüpft sein würden. Ich dachte daran, dass mein Combray nun für immer zerstört worden war und ich mein verlorenes Paradies, meine nicht mehr existierende Heimat, die nur mehr literarisch von mir lebendig gehalten wurde, leichtsinnig dem Teufel preisgegeben hatte. Ich setzte mich auf den Boden und vergrub den Kopf in den Knien.

„Aber mein Lieber, gräme dich doch nicht. Das Buch ist nun mal frei im Handel; jeder kann eine Rezension darüber verfassen. Dem Lichtmesz hat der Roman eben gefallen. Wir sind unpolitisch, wir hängen das nicht an die große Glocke. Versprochen“, sagte L. A., als ich mit ihm telefonierte. In den nächsten zwei Jahren sollte er aber immer wieder den Kontakt mit dem Antaios-Milieu suchen und war eindeutig daran interessiert, den Verlag offen politisch rechts zu positionieren. Ich versuchte, den Kontakt mit meinem ehemaligen Verlag so gering wie möglich zu halten, bis ich mich wegen der immer deutlicher werdenden, kaum mehr kaschierten politischen Tendenz gezwungen sah, alle Verbindungen abzubrechen. L. A. bestätigte mir schließlich das Ende unserer Zusammenarbeit in einer gleichmütigen Email.

„Hör mit dem Selbstmitleid auf. Du hättest doch wissen müssen, dass der Typ ein Rechter ist“, sagte meine Schwester am Telefon.

„Ich dachte, das wird ein ganz normaler, bürgerlicher Verlag. Ich dachte, den Roman über das Schicksal unserer Familie hier verlegen zu können“, beteuerte ich – und weinte.

„Ich kann mich an das alles nicht mehr erinnern“, sagte meine Schwester traurig.

Ich wünschte, ich könnte sagen, ich sei zu all dem gekommen wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Aber wenn ich ehrlich bin: Meine bourgeoisen Jahre hatten mich irgendwie dorthin geführt …

*

„Du bist das perfekte Sinnbild für das Scheitern des Ostblocks. Von Titos kleinen Pionieren zur Mutter Gottes“, sagte Vater einmal sarkastisch zu mir, und ich erinnerte mich an den Tag, als ich die blaue Kappe und das rote Halstuch bekam, an mein Buch mit den drei Bildern auf der ersten Seite: Mama, Tata, Tito – und an den Kinderreim über die kleinen Pioniere, die wie wir das grüne Gras wachsen. Großmutter erzählte mir oft von der Volksheldin Mira Cikota. Als junges Mädchen wurde sie wie alle anderen serbischen Einwohnern von Prijedor gezwungen, Miras Hinrichtung beizuwohnen. Auf dem Weg zum Galgen habe die Volksheldin rote Parolen skandiert und keine Angst gehabt, erinnerte sich Großmutter. Hat die Gewissheit einer Welt ohne Angst Mira den Gang in den Tod erträglich gemacht?

Ich kenne den real existierenden Sozialismus nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus Büchern und Filmen. Von einer Tatsache bin ich jedoch überzeugt: dass er für meine ehemalige Heimat die glücklichste Zeit ihrer Geschichte war. Die Kommunisten beendeten die zermürbenden, blutigen Kämpfe zwischen Kroaten, Serben und Moslems und setzten stattdessen eine neue Idee: die der Einheit und Brüderlichkeit (bratstvo i jedinstvo). War diese Idee nicht selbst Poesie? So schön und kostbar wie ein Gedicht, wie das Leben selbst. Marx schreibt: „Die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen bewegt, solange er sich nicht um sich selbst bewegt.“ Haben unsere jugoslawischen Völker, als sie die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt hatten, nicht begonnen, eine eigene Zukunft aufzubauen – in Freundschaft mit den anderen Völkern dieser Welt – und begonnen, sich um sich selbst, also die wirkliche Sonne, zu bewegen, damit – wie es in der Internationale heißt – „le soleil brillera toujours“?

Als dieses System in Jugoslawien von innen und außen gestürzt wurde und unsere Völker sich wieder dem illusorischen Glück, anstatt des wahren Glücks zuwandten, verloren sie nicht nur jede weltpolitische Bedeutung; mit den Tschetniks und Ustaschas begannen auch wieder die Kriege der gegenseitigen Ausrottung. Meinen Vater wollte man nur wegen seines muslimischen Familiennamens umbringen – man plante ihn im Zentrum der Stadt an einem Galgen als warnendes Beispiel aufzuhängen . Er ist Atheist und sein „Verbrechen“ war ein muslimischer Vor- und Familienname – sowie, dass er Arzt war. Die Wissenschaft nennt so etwas Elitozid : die Vernichtung der repräsentativen Figuren einer Minderheit.

Der öffentliche Hass gegen den Islam und Menschen mit irgendeiner Art muslimischen Hintergrunds wird seit dreißig Jahren quer durch die Medien en passant verbreitet – so sehr, dass einem unheimlich zumute wird. Es ist ein hervorragendes Mittel, von den Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Systems abzulenken; ein Sündenbock. Manchmal überlege ich, ob diese Agitation, die viele in Europa sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben, der Grund für die Apathie und Indifferenz so vieler Menschen gegenüber dem Genozid in Gaza ist, der sich gerade vor unser aller Augen abspielt …

Auf der letzten Buchmesse, bei der ich noch mit meinem Verlag zusammenarbeitete und mich dabei so unwohl fühlte wie die Zebras, Nashörner, Okapis und all die anderen exotischen Tiere im Privatzoo von Marschall Tito auf den Brioni-Inseln, sprach ich mit einem Herrn – Namen sind Schall und Rauch –, der damals mit L. A. zusammenarbeitete und sein Magazin am Stand ausstellte. Überschriften wie: „Kampf gegen Rechts – staatlich geförderte Hirngespinste“ oder „Schleichende Landnahme – wie Eliten die Debatte über den Islam verweigern“. Der greise Herausgeber dieser Postille sinnierte dann eines Nachmittags über weitere Themen, bei denen eine mediale „Konsensstörung“ wichtig wäre:

„Die Beschneidung von Männern ist eine Verstümmelung, die große psychische Probleme verursacht. Das ist ein Tabu, das wir angehen müssen. Wie auch die Verwandtenehen. Viele von denen sind ja geistig behindert.“

Ich begann schwer zu atmen; meine Ohren dröhnten, mein Mund wurde trocken. So wütend machte mich dieses Gegeifer. Ich legte mir sogleich Argumente zurecht, sagte dann aber nur:

„Ich bin nicht beschnitten.“

Ich wurde so wütend – und dann so traurig. Wem haben wir etwas getan? Es war doch nur ein Familienname. Auf der Toilette betrachtete ich lange mein Gesicht im Spiegel und fuhr mit den Fingern über Nase und Wangen.

„Abschaum. Dreck. Moslem“, sagte ich still und schloss die Augen, während einige Tränen auf meine zitternden Lippen fielen.

*

Mit Einundzwanzig ließ ich mich katholisch taufen. Ich trug einen schwarzen Anzug und blickte gleichmütig auf den Hochaltar der Wallfahrtskirche in Maria Enzersdorf. Monsignore Alfred Sammer spendete mir das Sakrament: Er war der Seelsorger jener katholischen Studentenverbindung, der ich beitreten wollte, und katholisch zu sein war conditio sine qua non. Als ich diese Vereinigung zum ersten Mal besuchte, war ich gleichsam verzaubert: die jungen Männer in Anzügen, mit ihren juvenilen Teints; der Alkohol; der Kerzenschein; die Liederbücher; die schönen Nächte bis zur Dämmerung –

Student sein, wenn in Abendmatten

dein sich Weg sich sacht schon niederneigt

von West die Schar der Wolkenschatten

schon vor das Blau des Tages steigt.

Das selbstsichere Lächeln, das schöne, zweideutige Augenspiel der Kommilitonen fesselten mich, und ich hatte den großen Wunsch, bei diesen Jungs zu sein. Was war da schon eine Taufe? Dieses Entrée-Billet habe ich gern gelöst.

Marx und Engels antworten im „Manifest“ auf die Frage, was mit Kirche und Religion in einer sozialistischen Gesellschaft passieren werde, mit nur einem Wort: Bleibt. Judentum, Christentum und Islam sind das, was die Menschen aus ihnen machen. Für mich ist offensichtlich, dass Gott und Religion die menschlichen Sehnsüchte, Ideale und Wünsche widerspiegeln; Feuerbach hat es weidlich dargelegt. Alles spricht gegen die Existenz Gottes – bis auf die Tatsache, dass es das Universum gibt. Ich wünsche mir, dass es Gott gibt; eine Intelligenz, die unserem Verstand unermesslich überlegen ist. Es wäre so schön, wenn unsere Lebensreise nicht im namenlosen Nichts endete; wenn wir einander wieder treffen könnten. Zum Beispiel meine Großmutter, der ich dann sagen könnte, wie sehr es mir leid tut, dass wir sie damals allein lassen mussten, aber dass es wirklich keine andere Möglichkeit gab. Oft kann man nicht an Gott glauben, weil es die Religionen gibt – mit all ihren Lügen, Anmaßungen und Grausamkeiten. Ich bin da bei Heine und sage:

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,

So wollen wir Euch besuchen

Dort oben, und wir wir essen mit euch

Die seligsten Torten und Kuchen.

Aber ich sage auch selbstverständlich mit dem Dichter:

Ein neues Lied, ein besseres Lied,

O Freunde, will ich Euch dichten!

Wir wollen hier auf Erden schon

Das Himmelreich errichten.

Eine leichte, grüblerische Vision des Agnostizismus darf jedoch nie dazu verführen, den Schwerpunkt des Lebens in ein spekulatives Jenseits zu legen. Wieso verlegen die fünf reichsten Familien in Österreich – die mehr besitzen als die Hälfte der Bevölkerung –, den Schwerpunkt ihres Seins nicht ins Leben nach dem Tod? Nein, natürlich tun sie das nicht. Aber die armen Teufel sollen es tun. Im Koran heißt es in der wunderbaren Rückert-Übersetzung: „Und bei der Nacht, die schweigt! Verlassen hat dich nicht dein Herr, noch dir sich abgeneigt. Doch dort ist besser als was hier sich zeigt.“ Und in einem katholischen Gebet heißt es: „Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen.“ Mein großer Respekt allen gläubigen Menschen – aber mit diesem Reiche-Leute-Gott, der von den Armen „Fron und Ausgezehr“ (Brecht) verlangt, werde ich niemals Frieden schließen können. In meiner ehemaligen Studentenverbindung wurde ohnehin nicht viel über Religion gesprochen. Manchmal kontempliere ich, weshalb ich in diese Kreise ging, zumal ich in meiner Jugend immer „links“ war.

Die Jahre um die Jahrtausendwende waren eine schöne, aber trügerische Zeit. Liest man die Wikipedia-Jahreseinträge um 1997, könnte man fast glauben, die Menschheit sei damals dem „messianischen Friedensreich“ nahe gewesen. Die Sorgen der Presse: frivole Albereien wie der Komet Hale-Bopp und die Y2K-Apokalypse; dann aber auch Schlagzeilen, die zeigten, dass unter der Oberfläche die Probleme von Imperialismus und Kapitalismus weiterhin brodelten, sich nicht durch Wunschdenken befrieden ließen: Subcomandante Marcos in Mexiko; der unschuldig verurteilte Afroamerikaner Mumia Abu-Jamal; Attac mit der Forderung nach der Finanztransaktionssteuer (die Funktionäre der KPÖ am Volksstimmenfest verhöhnten diese Forderung allerdings und sagten, man wolle nicht ein Stück vom Kuchen, sondern die ganze Bäckerei); schließlich die Antiglobalisierungsproteste – und dann die Ermordung des Aktivisten Carlo Giuliani. Das war das trügerische end of history. Ich hörte im Radio George W. Bush sagen, dass sich die Staatsgewalt solchen Protesten – ohne Rücksicht – entgegenstellen werde. Ich war fassungslos, denn die italienische Polizei hatte gerade einen jungen Mann getötet – nur weil er gegen die Globalisierung, also die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus, protestiert hatte. Ich lief ins Badezimmer, kämmte mir die Haare und dachte daran, dass der Staat – dieser Staat der Reichen – eigentlich jeden töten könne, wenn er denn nur wolle. Ich war neunzehn und wollte nicht sterben. Ich hatte Angst, kämmte mir das Haar, machte mir einen Scheitel, wie ihn auch Präsident Bush trug. Ich werde mich fügen, dachte ich. Versteht man jetzt, weshalb Sozialismus für mich das Versprechen einer Welt ohne Angst ist? Carlo Giuliani hatte in dem Alter, in dem ich mich taufen ließ und im Kerzenschein schwülstige Lieder aus dem 19. Jahrhundert sang, mit seiner ganzen Kraft für die Emanzipation der Menschheit sowie für den Frieden gekämpft – und gab dafür sein Leben. Ist diese Biografie nicht auch ein Stück Poesie?

Es wäre leicht zu behaupten, meine ehemaligen Bundesbrüder seien reaktionäre Monster gewesen – aber das Gegenteil ist der Fall. Die Verbindung glich eher einem britischen Debattierclub; es waren hervorragende, empathische junge Männer. Nicht nur ihren diskreten Charme hat die Bourgeoisie – sie hat auch ihren Sexappeal. Sie hat nicht nur die beste Lyrik, die besten Romane hervorgebracht, sondern auch die feinsten Manieren entwickelt. Viele der „alten Herren“ waren 68er und machten sich über konservative Topoi lustig. Einmal diskutierten wir über den Kommunismus, und ich sagte:

„Wenn der Kommunismus die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen ist – was war denn die Ursache des Ersten Weltkriegs?“

„Du hast eh recht, Gracchus“, antworteten meine Bundesbrüder fast im Chor.

Es waren wirklich gutherzige, empathische, reflektierte Männer, und als ich ihren Kreis nach sechs Jahren verließ, den Deckel und das Band abgab, tat ich dies aus Liebe zu einem Komilitonen – nicht aus weltanschaulichen Gründen, nicht, weil ich eingesehen hätte, dass dieses Milieu voller struktureller Diskriminierung war. Voraussetzung der Aufnahme war ja: männlich, katholisch, eine akademische Ausbildung anstrebend. War ich blind, dumm oder bösartig, um hier nicht die Benachteiligung der Anderen zu sehen? Ja, es waren die Etappen meines Lebens – und wie der Dichter sagte:

Stets warf die Brandung neue Perlen bar;

an jeder Biege glaubt’ ich stehen zu dürfen,

zu finden, dass es nur ein Anfang war.

– und ich wähnte mich behütet von dem Buch, das ich schreiben wollte. Es waren halt meine bourgeoisen Jahre …

*

Für einen Menschen, der sich dem Schreiben widmet, gibt es nur ein großes Unglück: schlechte Literatur zu produzieren. Manchmal denke ich an meinen Roman und die anderen, noch unveröffentlichten Texte, die ich verfasst habe – und ich finde sie großenteils nicht gut; manche Passagen richtig unangenehm, sie treiben mir die Schamesröte ins Gesicht. Es gibt zum Beispiel eine Redewendung in meinem Text: „die Straße, welche nach einer griechischen Göttin benannt worden war“ – und diese Phrase verwende ich öfter. Wieso habe ich nicht einfach „Thaliastraße“ geschrieben? Zuerst dachte ich, das sei nebensächlich; jetzt weiß ich, es war ein Symptom jener verhängnisvollen Sucht nach Selbstmystifizierung, nach dem Besonderen, der Gier, ein verkanntes Genie zu sein. Wieso hatte ich nicht die Kraft, Aufrichtigkeit und Bescheidenheit mir einzugestehen, dass ich mein Schicksal mit vielen anderen meiner Geschwister teilte und teile?

Ich finde, es ist heute durchaus möglich, politisch engagierte, linke, ja sozialistische Literatur zu verfassen; sie kann Anteil an der Schaffung einer neuen, besseren Welt haben. Es gibt keine Trennung zwischen Literatur und Leben – und ebenso wenig zwischen Leben und Politik. Sowohl die Lebenserfahrung als auch die politische Theorie lehren uns: Zum Sozialismus gibt es nur eine Alternative, und das ist die Barbarei. Deswegen müssen wir eine Welt ohne Angst schaffen – zumindest müssen wir es versuchen. Wir müssen eine Alternative zu einer Welt schaffen, in der ein Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte des globalen Vermögens besitzt und dem elenden Rest nichts bleibt als Knochenarbeit – und die Hoffnung auf ein besseres Jenseits; in der man eine Schachfigur bleibt im ewigen divide et impera der Herrschenden; in der nichts bleibt als Krieg und Krieg und wieder Krieg, bis die letzten Raketen mit todbringenden Sprengköpfen gestartet werden – Waffen, die das Volk, die Arbeiter*innen, fabriziert haben, und die ihnen am Ende selbst den Tod bringen werden. Diese Alternative zu unserer Welt des real existierenden Kapitalismus wird uns kein starker Mann bringen – weder in einem Regierungsgebäude noch in einem himmlischen Palast im Jenseits. Diese Welt können wir nur selbst erschaffen – und die Kunst wird dabei ihre eigene, eine entscheidende Rolle spielen.

Oft heißt es, mit dem Roman Uncle Tom’s Cabin habe Harriet Beecher Stowe einen bedeutenden Beitrag zum Ende der Sklaverei geleistet. Die Situation heute ist eine andere – und komplexer als zu Zeiten von Sklaverei und Feudalismus. Der Sklave – darf ich anmerken – hätte sofort gewusst, wie er sein Leben gestalten könnte, würde er freigelassen. Dagegen wird ein heutiger Lohnabhängiger in einer paycheck-to-paycheck, nine-to-five-Existenz, wenn er sich eine andere Gesellschaft vorstellen soll, einen wahrscheinlich nur mit großen Augen anschauen und verlegen sagen: „Da gibt es keine Alternative. Das ist doch unsere Natur.“ Das wurde, nach Vernichtung dieser einst real existierenden Alternative, den Leuten eingebläut, und das jetzige System hat Legionen von Intellektuellen, die es verteidigen. Sie sagen, dass es uns doch gut gehe, der Mensch ohnehin verderbt und unmündig sei – und trotz aller Schwächen sei dieses System das beste.

Ich bin überzeugt, dass wir alle den Wunsch nach einer gerechten, solidarischen und geschwisterlichen Welt in uns tragen. In unserer Seele keimt dieser eine Wunsch: eine Welt ohne Angst. „Wir wissen selber, was zu tun ist, unser Kopf ist groß genug“, sang Rio Reiser.

*

Vor ein paar Jahren war ich am 1. Mai mit meinem besten Freund auf der Ringstraße unterwegs. Wir schauten uns zuerst den Umzug der SPÖ an – beinahe anrührend volkstümlich: sämtliche Bezirksorganisationen, die Akademiker und zum Schluss die Rauchfangkehrer in ihren Uniformen. Danach die vielen kleineren sozialistischen Kundgebungen: die KPÖ, die Maoisten, die kurdischen Kommunisten, die Partei der Arbeit und die drei oder vier trotzkistischen Gruppen.

„Wie im buddhistischen Zentrum am Fleischmarkt. Da gibt es einen Aushang – und man kann schauen, zu welcher Uhrzeit welche Sekte Meditation hat; wann Mahayana und wann Vajrayana dran ist“, ätzte ich, und mein Freund lachte.

Es ging mir in dieser Zeit generell schlecht. Die Arbeit im Büro fiel mir immer schwerer. Seit meinem sechsundzwanzigsten Lebensjahr war ich gezwungen, meinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu finanzieren; meine Eltern konnten mich nicht mehr unterstützen, und ich hatte nichts „profitables“ studiert. Ich hatte verschiedene Jobs; zuletzt arbeitete ich zehn Jahre in einer Bank (über all das muss ich einmal separat schreiben – vielleicht so akkurat und gut wie in Gernot Wolfgrubers Herrenjahre). Am Ende fiel es mir immer schwerer, bis ich kündigen musste. Wenn man fast jeden Tag den Löwenanteil des Wachseins bei sinnloser Erwerbsarbeit verbringt – ohne höheren Zweck als das nackte Überleben (goli život) –, ist man einem Schilfrohr gleich zwischen den Mühen des Werktags und der falschen Euphorie von Feiertag und Wochenende.

Ich bin nicht einfältig; ich weiß, dass es auch im Realsozialismus Arbeit gab. Großmutter erzählte oft, dass sie jeden Morgen um fünf Uhr aufstand und in die Zellulosefabrik ging, in der sie bis zur Pension arbeitete. Doch ich frage mich, wie einfältig die Verteidiger dieses Systems sind, die glauben, es sei statisch – wie einst der Feudalismus. Nein: Lässt man das Kapital frei walten, verschlechtert sich die Situation der Arbeiter*innen immer mehr. Die Gehälter werden geringer, der Leistungsdruck größer – und das, obwohl sich seit den 60er-Jahren unsere Produktivität vervierfacht hat und uns die neuen Technologien immer mehr Arbeit abnehmen. Eine Arbeiterin müsste heute weit weniger arbeiten als meine Großmutter. Doch in diesem System hat das kontinuierliche Wachstum von Privatkonten Priorität – und nicht das Wohl der Allgemeinheit. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Es werden immer mehr Aufgaben auf immer weniger Angestellte verteilt – natürlich, um Personalkosten einzusparen. Zu den verbliebenen Lohnabhängigen sind die Kapitalistinnen so empathisch wie Bauern gegenüber Nutztieren in Massentierhaltung. Man sagt sich wahrscheinlich, wie Peter Chatel in Fassbinders Faustrecht der Freiheit: „Ach, solche Leute sind doch viel zu stumpf, um verzweifelt zu sein.“ Doch, doch, meine Damen und Herren in den Mahagoni-Etagen: die Verzweiflung ist real; Depressionen, Burnouts und Mobbing geben Zeugnis davon. Wie schön klingt da die Utopie von K.I.Z.:

Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht

Heut’ Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus

Doch an jenem 1. Mai war ich so zermürbt von Perspektivlosigkeit und dem Tunnel der Erwerbsarbeit, dass für Utopien nichts mehr übrig blieb. Ein trotzkistischer Aktivist wollte mir seine Zeitschrift verkaufen; ich wurde auf einmal so wütend, dass ich mich immer mehr in die Diskussion hineinsteigerte und schließlich den jungen Mann anschrie. Ich meinte, was er denn wolle – es gehe doch allen Menschen gut. Der Kommunismus sei eine Utopie und habe alles nur noch schlimmer gemacht; überhaupt könne es hier jeder schaffen. Er solle sich Wien anschauen – die Stadt sei viel moderner und schöner als früher; die Leute lebten besser als früher. Er könne mir glauben, ich wohne hier seit Zweiundneunzig.

Er fragte zaghaft, was ich denn wolle und weshalb ich zum Umzug gekommen sei. Ich begann zu weinen und bat ihn, mich in Ruhe zu lassen. Er schaute mich mitleidig an, und mein bester Freund zog mich weg.

Wenn ich diesen jungen Mann nochmals sähe oder seinen Namen wüsste, dann entschuldigte ich mich bei ihm – und berichtete ihm, dass ich jetzt auch Sozialist bin, weil ich eingesehen habe, dass wir dieses System überwinden müssen, weil der Mensch für Größeres bestimmt ist als Ausbeutung, Krieg und Angst … Ja, zum Sozialismus gibt es nur eine Alternative, und das ist die Barbarei. Rosa Luxemburg konnten die Schergen der Bourgeoisie ermorden, doch ihren Worten konnten sie nichts anhaben; diese leben fort und bewahrheiten sich Jahr für Jahr. Die Menschheit steht, ganz nüchtern betrachtet, am Rand ihrer Selbstauslöschung: Erderwärmung, Kriege und Genozide – und schließlich, als größtes Damoklesschwert, die Atomwaffen. Wir haben keine andere Wahl, als um unser Leben zu kämpfen – das heißt für uns Autor*innen: um unser Leben zu schreiben.

*

Ernst Toller schildert in seinem autobiografischen Werk „Eine Jugend in Deutschland“, dass die Jahre der Kerkerhaft, zu welcher er nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik verurteilt worden war, seinen revolutionären Geist und den Glauben an eine bessere Welt nicht zu zerstören vermochten.

Er beschließt sein Buch mit den Worten:

Ich bin dreißig Jahre.

Mein Haar wird grau.

Ich bin nicht müde.

Könnte ich doch sagen, dass ich dreißig bin. Nein – ich bin zweiundvierzig, und ich bin dankbar dafür. Oft gehe ich an der Gedenktafel für Jura Soyfer in der Heinestraße vorbei und lese die Verse aus seinem Lied von der Erde:

Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde,

Voll Leben und voll Tod ist diese Erde,

In Armut und in Reichtum grenzenlos.

Gesegnet und verdammt ist diese Erde,

Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde,

Und ihre Zukunft ist herrlich und groß.

Wenn ich bedenke, dass Jura Soyfer 1939, mit nur sechsundzwanzig Jahren, an Typhus im KZ Buchenwald gestorben ist, bin ich dankbar, zweiundvierzig geworden zu sein … Im gleichen Jahr publizierte Josef Weinheber seinen Gedichtband Kammermusik und schrieb Verse wie:

Erste Geige

Ich, in die Schönheit dieser Welt verliebt,

Beschenke sie mit meiner eignen Schöne.

Die Welt ist ohne Abgrund. Strömend gibt

Mein Herz sich aus. Ich bin nur Lied: Ich töne.

Ewig werde ich gegen solch eine Literatur sein – ja, sie regelrecht verachten: Bücher, deren Autor*innen blind sind für das Leid ihrer Mitmenschen und – anstatt das Wort für eine humane Welt zu ergreifen – Eskapismus betreiben, Violinenklang und Vollmondglanz anhimmeln und dann für die Reichen Kränze flechten, für die Reichen Kronen schmieden. Merken sie nicht ihre Feigheit, ihr erbärmliches Duckmäusertum? Die Geschichte wiederholt sich. Man verkauft sich an die Mächtigen – um des Geldes willen …

Und so möchte ich die Überlegungen, wie sozialistische Literatur unserer Sehnsucht nach einer besseren Welt beredtes künstlerisches Zeugnis geben kann, nicht als allgemeine Regeln verstanden wissen, die ich irgendjemandem aufoktroyieren möchte. Vielmehr ist es eine Selbstverpflichtung, die ich mir – für mein künftiges Schreiben – auferlege:

- Ich will keine Selbstmystifizierung mehr betreiben. Ich werde nie wieder in Straßen wohnen, die nach Göttinnen benannt wurden, sondern in der Thaliastraße, der Favoritner Straße oder den Gassen der Seestadt Aspern. Der Schreibende teilt sein Schicksal mit dem der anderen Menschen. Er ist weder Seher noch Genius. Die Intellektuellen haben in dieser Welt ja meistens das Glück, eine recht unbeschwerte Existenz zu führen, und haben die moralische Verpflichtung, ihre Muße und Bildung zu nutzen, diese Welt zu hinterfragen und andere zu erheben – auch auf Kosten des eigenen Privilegs. Wenn die bürgerlichen Schriftsteller aber die Tatsache verkennen, dass ihr Glück durch das Unglück anderer erkauft worden ist und dann – wie Gisela Elsner sagte – von der Idee besessen sind, ein Außenseiter oder Prophet zu sein und dadurch ihre individuelle Freiheit gegen die kollektive Freiheit ausspielen, dann werden ihre Werke zu Kitsch und wertlosen Tändeleien.

- Ich werde nie mehr versuchen, pseudognostische Denkansätze künstlerisch zu verbrämen – etwa, unser Sein sei sinnlos, der Mensch verderbt, der Demiurg böse, unser Leben trostlose Lethargie. Diese Ansätze sind sinnlos (wieso dann überhaupt noch schreiben?) – und vor allem systemstabilisierend. Denn wenn ohnehin alles sinnlos ist: Wieso sollen die Menschen nicht ausgebeutet werden? Beutet man sie aus, sterben sie; beutet man sie nicht aus, sterben sie auch. Wie viele trugen diese Topoi zu Markte: Schopenhauer, Grillparzer, Cioran, Mishima, Sadegh Hedayat – und nicht zuletzt ich, der in seinem Roman als Resümee schrieb: „Irgendwann wird die Sonne so sein wie die toten kalten Gestirne, die mein Haupt mit ihrem Licht nicht zu wärmen vermögen, und dann wird es auf der Welt keine Kriege mehr geben.“ Wieso war ich so einfältig? Kriege wird es dann nicht mehr geben, wenn es uns gelingt, eine neue Welt zu schaffen – eine Gesellschaft der Geschwisterlichkeit und Güte. George vermochte es immerhin, seinen Nihilismus im Jahr der Seele in wunderbare Verse zu fassen:

Und sieh! die tage, die wie wunden brannten

In unsrer vorgeschichte, schwinden schnell …

Doch alle dinge, die wir blumen nannten

Versammeln sich am toten quell.

- Ich werde nie wieder mit l’art pour l’art liebäugeln. Der eben zitierte George-Vers inspirierte mich zu diesem Grundsatz. Diese Kunstrichtungen leben nämlich fort (so wie die Pseudognostiker fortbestehen – denn es ist leichter, den bösen Demiurgen zu kontemplieren, als zu sagen, dass fünf Familien in Österreich vierzig Prozent des Eigentums besitzen). Wie schön auch das süße Gift des Ästhetizismus sein mag – ich werde ihm widerstehen, solange diese Kunst Talisman und Zeitvertreib der Reichen ist.

- Ich werde wachsam bleiben, meine Privilegien überprüfen und versuchen, die unsichtbar gemachten wahrzunehmen – und auch den Marginalisierten einen Platz in meiner Literatur einzuräumen.

Denn die einen sind im Dunkeln

Und die andern sind im Licht.

Und man sieht nur die im Lichte

Die im Dunkeln sieht man nicht. (Brecht)

Was ist für mich das Schreiben?

Es ist die Auseinandersetzung mit meinem Leben.

Was ist für mich schließlich der Sozialismus?

Er ist für mich das Versprechen einer Welt ohne Angst.

Ich grüße und umarme alle meine Genoss*innen sowie meine Geschwister, die diesen Text gelesen haben und vielleicht noch lesen werden. Habt Nachsicht mit mir wegen meiner bourgeoisen Jahre, verliert niemals den Mut, lasst euch niemals gegeneinander ausspielen und auseinanderdividieren, bewahrt euch den Glauben an diese bessere Welt – und bitte: habt keine Angst.

Ich darf an den Schluss dieses Textes meinen Lieblingsdichter Allen Ginsberg zitieren:

Aware, aware, wherever you are – no fear.

Trust your heart; don’t ride your paranoia, dear.

Breathe together with an ordinary mind.

Armed with humor, feed & help enlighten woe: mankind.

Wien, Meidling, 08.09.2025

Keine Kommentare vorhanden